5.スタッフブログ

2021年2月 3日 水曜日

フッ素の効果

フッ素は、歯の表面のエナメル質に取り込まれることで、主成分であるハイドロキシアパタイトの構造をしっかりと安定させます。これによって歯の質が丈夫になり、酸に溶けにくい歯がつくられていきます。

また、唾液中に含まれるカルシウムイオンやリン酸イオンと一緒に、酸に攻撃された歯の表面にくっつき、再石灰化を助けて脱灰部分を元に戻そうとする働きもあります。

注意点は「フッ素を塗っておけば完璧にむし歯が予防できるわけではない」ということ!

カリエスの予防で一番大切なのは細菌を取り除くことであり、歯ブラシやフロスなどを使う必要があります。ですから、毎日の歯磨きはとても大切です。

そして、数ヵ月に一回は歯科医院での定期的なメインテナンスをお勧めします。

久留米 菊池歯科医院

また、唾液中に含まれるカルシウムイオンやリン酸イオンと一緒に、酸に攻撃された歯の表面にくっつき、再石灰化を助けて脱灰部分を元に戻そうとする働きもあります。

注意点は「フッ素を塗っておけば完璧にむし歯が予防できるわけではない」ということ!

カリエスの予防で一番大切なのは細菌を取り除くことであり、歯ブラシやフロスなどを使う必要があります。ですから、毎日の歯磨きはとても大切です。

そして、数ヵ月に一回は歯科医院での定期的なメインテナンスをお勧めします。

久留米 菊池歯科医院

投稿者 菊池歯科医院 | 記事URL

2021年1月29日 金曜日

院内セミナー

こんにちは!

明治通りの菊池歯科医院です。

先日、フリーランスで歯科衛生士をされている本田貴子さんをお招きして院内セミナーを行いました!

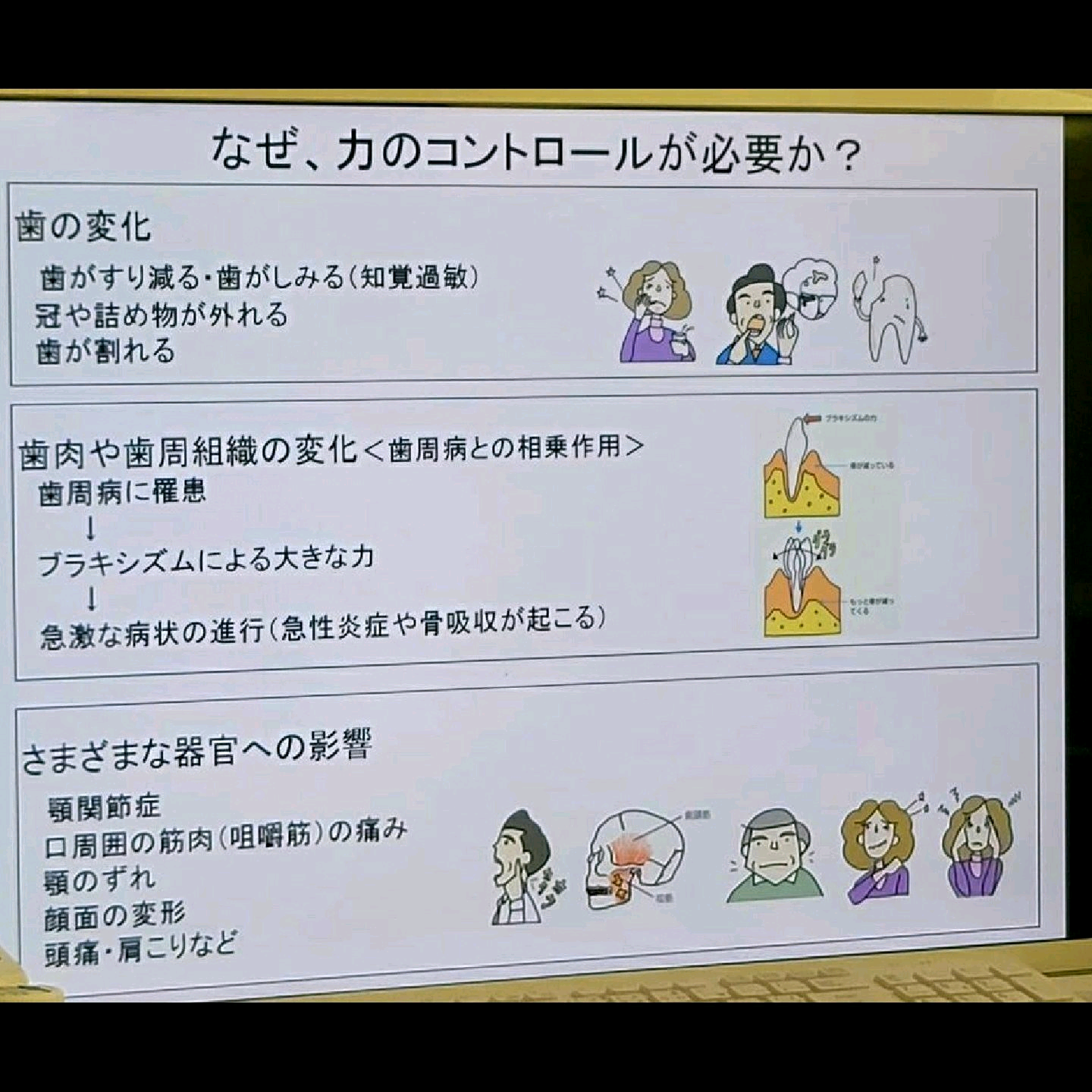

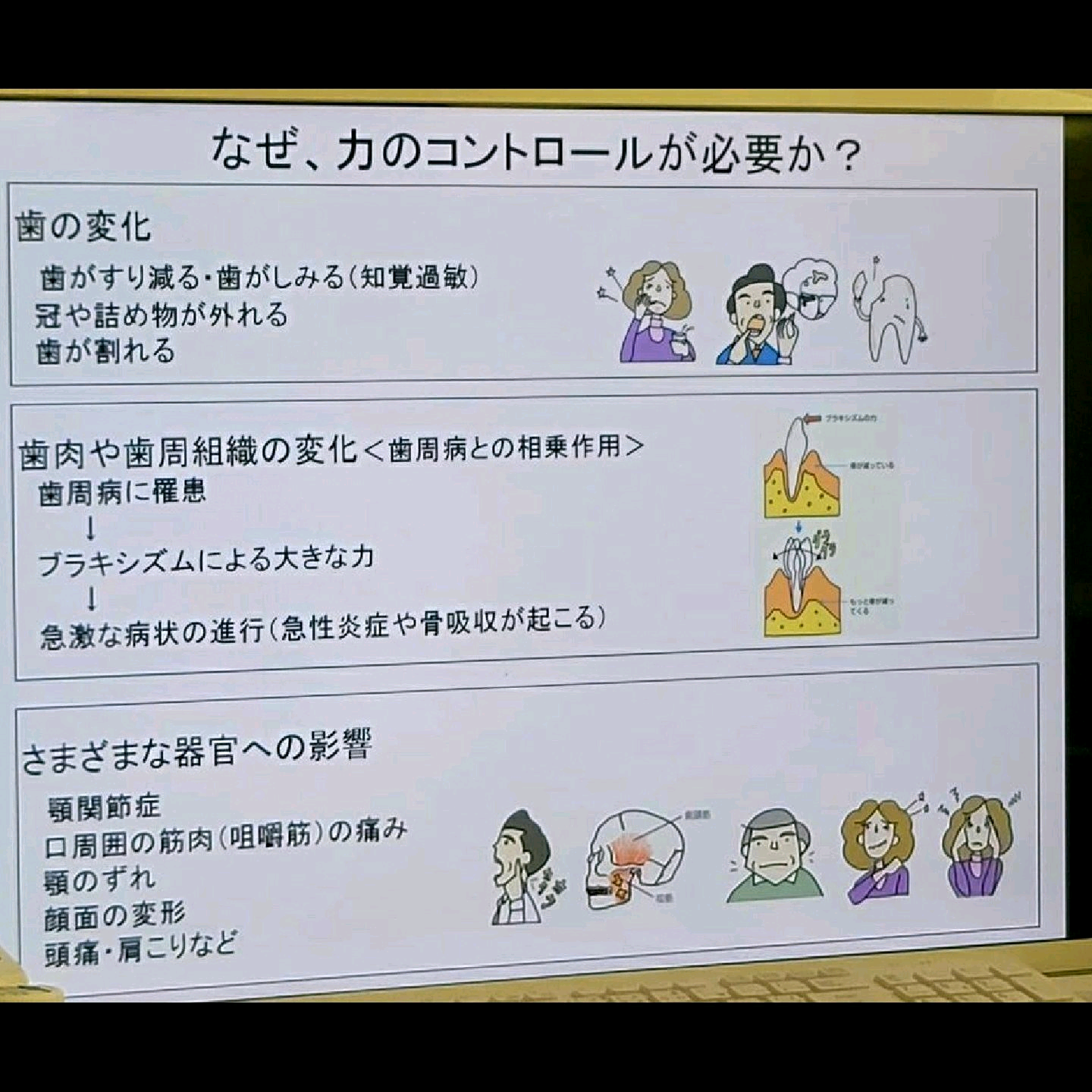

今回のテーマは、「力のコントロール」です。

力とは、咬合力や咀嚼力、噛み癖、ブラキシズム(歯ぎしり等)によって、歯や歯周組織へかかる負担の事をいいます。

力のコントロールとは、これらの力が歯や歯周組織へ過度にかかり過ぎないように噛み合わせを調整したり、ナイトガード(マウスピース)を作製したりする事です。

では何故、力のコントロールが必要なのでしょうか?

それは、力のコントロールが歯周病と深く関係しているからです!

歯周病は簡単に言うと、歯周病菌によって歯周組織(歯ぐきや骨)が弱っていく病気です。

その弱った歯周組織に過度な力がかかると、歯周病を更に悪化させてしまうのです!

つまり、歯磨きをどれだけ頑張っても力のコントロールができていないと歯周病は進行してしまいます!

なので力のコントロールは、歯周病の予防・治療においてとても大事なのです!

ですが、噛み合わせが悪いや、ブラキシズムがある等は、自分自身ではなかなか気付きません。

そういった患者さんの為にも、歯科衛生士がしっかり診ていち早く気付く事がとても大事だと思います!

今回のセミナーで、力のコントロールが歯を守る為にとても重要なことだと再確認しました。

セミナーで学んだ事を日々の臨床でも活かせるよう頑張ります!

明治通りの菊池歯科医院です。

先日、フリーランスで歯科衛生士をされている本田貴子さんをお招きして院内セミナーを行いました!

今回のテーマは、「力のコントロール」です。

力とは、咬合力や咀嚼力、噛み癖、ブラキシズム(歯ぎしり等)によって、歯や歯周組織へかかる負担の事をいいます。

力のコントロールとは、これらの力が歯や歯周組織へ過度にかかり過ぎないように噛み合わせを調整したり、ナイトガード(マウスピース)を作製したりする事です。

では何故、力のコントロールが必要なのでしょうか?

それは、力のコントロールが歯周病と深く関係しているからです!

歯周病は簡単に言うと、歯周病菌によって歯周組織(歯ぐきや骨)が弱っていく病気です。

その弱った歯周組織に過度な力がかかると、歯周病を更に悪化させてしまうのです!

つまり、歯磨きをどれだけ頑張っても力のコントロールができていないと歯周病は進行してしまいます!

なので力のコントロールは、歯周病の予防・治療においてとても大事なのです!

ですが、噛み合わせが悪いや、ブラキシズムがある等は、自分自身ではなかなか気付きません。

そういった患者さんの為にも、歯科衛生士がしっかり診ていち早く気付く事がとても大事だと思います!

今回のセミナーで、力のコントロールが歯を守る為にとても重要なことだと再確認しました。

セミナーで学んだ事を日々の臨床でも活かせるよう頑張ります!

投稿者 菊池歯科医院 | 記事URL

2020年12月28日 月曜日

トリートメントコーディネーター

こんにちは。

明治通りの菊池歯科医院です。

先日、京都の中田歯科クリニックで行われた「Treatment Coordinator導入セミナー」に参加して来ました。

Treatment Coordinator(T.C)とは、治療者と患者の間に立ち、双方にとって満足のいく治療を進めるための調整役を行います。米国では(クラークとも呼ばれる)名称として確立されており、高度なコミュニケーション能力で患者へのカウンセリング、プレゼンテーションを行い、時には支払いについてのファイナンス計画まで立てます。

簡単に言うと、先生と患者の皆様を繋ぐパイプのような役割です。

患者さんそれぞれの性格や希望をより具体的に把握する事で治療方針が立てやすくなり

医院全体の流れがよりスムーズになるよう

今回参加させて頂いたセミナー内容のT.Cという役割がとても重要になってくると感じました。

当院では、まだT.Cという確立したポジションがまだありませんが、今後取り入れていかないといけないポジションだなと思いました。

中田歯科クリニックホームページ

https://www.nakata-dental.com/

明治通りの菊池歯科医院です。

先日、京都の中田歯科クリニックで行われた「Treatment Coordinator導入セミナー」に参加して来ました。

Treatment Coordinator(T.C)とは、治療者と患者の間に立ち、双方にとって満足のいく治療を進めるための調整役を行います。米国では(クラークとも呼ばれる)名称として確立されており、高度なコミュニケーション能力で患者へのカウンセリング、プレゼンテーションを行い、時には支払いについてのファイナンス計画まで立てます。

簡単に言うと、先生と患者の皆様を繋ぐパイプのような役割です。

患者さんそれぞれの性格や希望をより具体的に把握する事で治療方針が立てやすくなり

医院全体の流れがよりスムーズになるよう

今回参加させて頂いたセミナー内容のT.Cという役割がとても重要になってくると感じました。

当院では、まだT.Cという確立したポジションがまだありませんが、今後取り入れていかないといけないポジションだなと思いました。

中田歯科クリニックホームページ

https://www.nakata-dental.com/

投稿者 菊池歯科医院 | 記事URL

2020年12月25日 金曜日

笑気吸入鎮静法

こんにちは。

久留米の菊池歯科医院です。

菊池歯科では、必要な方に応じて笑気吸入鎮静法を行い安心の治療を提供しています。

(特徴)

・弱い鎮静、催眠作用と鎮痛作用

・鎮静効果の発現と消失が極めて速やか

・呼吸器や循環器にほとんど影響がない

・肝臓に負担をかけない

(メリット)

笑気は鎮静作用に加えて鎮痛作用を持っています。

そこで笑気吸入鎮静法を用いればリラックスすると共に痛みを感じにくくなります。

笑気を吸入させながら吸入麻酔を行うと、

「痛みをとるための麻酔が怖い」というジレンマが軽減されます。

歯科医院に通うのが怖いという方も、

ぜひ菊池歯科医院の笑気吸入鎮静法を利用して、

安全安心な治療を受け、自身のお口の健康を守っていきましょう!

久留米の菊池歯科医院です。

菊池歯科では、必要な方に応じて笑気吸入鎮静法を行い安心の治療を提供しています。

(特徴)

・弱い鎮静、催眠作用と鎮痛作用

・鎮静効果の発現と消失が極めて速やか

・呼吸器や循環器にほとんど影響がない

・肝臓に負担をかけない

(メリット)

笑気は鎮静作用に加えて鎮痛作用を持っています。

そこで笑気吸入鎮静法を用いればリラックスすると共に痛みを感じにくくなります。

笑気を吸入させながら吸入麻酔を行うと、

「痛みをとるための麻酔が怖い」というジレンマが軽減されます。

歯科医院に通うのが怖いという方も、

ぜひ菊池歯科医院の笑気吸入鎮静法を利用して、

安全安心な治療を受け、自身のお口の健康を守っていきましょう!

投稿者 菊池歯科医院 | 記事URL

2020年12月25日 金曜日

セミナーを受けて

こんにちは。

久留米の菊池歯科医です。

先日に行われた本田貴子さんのセミナーに参加させていただきました。

今回のセミナーでは患者さんからの学びや情報収集、

提供の仕方を教わったり、相互実習を行いました。

相互実習では患者さんの口腔内の健康を守るだけではなく、

歯科衛生士自身が体を健やかに維持しながら仕事をする方法を学び、

説明方法、導入までの流れを確認しました。

これからも来院される患者さんに元気でいていただくために、

「お口の中を診る」「全身を診る」「患者さん自身を診る」ことを

意識するとともに、長く歯科衛生士という仕事を続け、

患者さんのお口の健康をこれからも守らせていただくためにも

自分自身の体も大切にしていこうと思います。

久留米の菊池歯科医です。

先日に行われた本田貴子さんのセミナーに参加させていただきました。

今回のセミナーでは患者さんからの学びや情報収集、

提供の仕方を教わったり、相互実習を行いました。

相互実習では患者さんの口腔内の健康を守るだけではなく、

歯科衛生士自身が体を健やかに維持しながら仕事をする方法を学び、

説明方法、導入までの流れを確認しました。

これからも来院される患者さんに元気でいていただくために、

「お口の中を診る」「全身を診る」「患者さん自身を診る」ことを

意識するとともに、長く歯科衛生士という仕事を続け、

患者さんのお口の健康をこれからも守らせていただくためにも

自分自身の体も大切にしていこうと思います。

投稿者 菊池歯科医院 | 記事URL